![]() Quelques données sur les papillons

Quelques données sur les papillons

page en cours de construction

Toutes les photos et données diverses sont la propriété exclusive de l'auteur. Merci de contacter l'auteur pour leur utilisation (avec une meilleure résolution).

Historique

Le plus vieux fossile de papillon date de 193 millions d'années-lumière, c'était un papillon de nuit. Mais on pense que le premier papillon serait apparu plus tôt au trias, il y a environ 250 millions d'années ; cette différence vient du fait que les fossiles de papillons se conservent très mal. Les papillons de jour sont apparus bien plus tard, il y a seulement 50 millions d'années.

/Photo-(28)_P3560366.jpg) Petit papillon préhistorique dans de l'ambre de la Baltique.

Petit papillon préhistorique dans de l'ambre de la Baltique.

Actuellement, on compte plus 160 000 espèces, ce qui représente tout de même environ 10% des espèces animales sur Terre. Elles sont présentes sur tous les continents à l'exception de l'Antartique. En France, on estime à 5 400 le nombre d'espèces differentes.

![]() Qu'est-ce qu'un papillon ?

Qu'est-ce qu'un papillon ?

Les papillons, les lépidoptères en langage scientifique, sont des insectes holométaboles, c'est-à-dire que leur métamorphose est complète et se distingue en 4 stades, l'oeuf, la chenille, la chrysalide et l'imago (dernier stade que l'on nomme en langage commun ou vernaculaire, "le papillon qui vole").

Les papillons ont 2 paires d'ailes. A leur surface, leur structure fine est constitué d'écailles (et non de poils pour leurs cousins les trichoptères) semblables à des tuiles qui se superposent. Sur les deux photos ci-dessous d'ailes en gros plan (ici sur le Paon du jour et sur un Grand paon de nuit), on voit ces rangés d'écailles. Bien plus grand, on voir aussi leur ocelle semblable à un oeil.

/images RHOPALOCERES/Paon du jour -copie (détail).jpg)

/Saturnia pyri -copie (détail).jpg)

... et un gros plan sur les écailles Acronicta ou Viminia rumicis (= Noctuelle de la patience) :

/images noctuelles/Acronicta rumicis (gros plan sur ses écailles).jpg)

Les lépidoptères sont les seules insectes à disposer d'une trompe qui lui sert à aspirer essentiellement le nectar des fleurs, mais aussi de l'eau ou des sels minéraux. Notez que la trompe est parfois réduite, voire absente chez quelques microlépidoptères, et même chez certains macrolépidoptères. Ainsi le Grand paon de nuit n'a pas de trompe et donc ne peut se nourrir. La durée de vie de l'imago est alors très courte, une semaine maximum, bien supérieure à celle de sa chenille.

/images RHOPALOCERES/Gazé-(8) recadrée.jpg) Ici sur un gazé, on voit bien la trompe enroulée en spirale au repos.

Ici sur un gazé, on voit bien la trompe enroulée en spirale au repos.

La taille d'un papillon est très variable selon les espèces, de 30 cm d'nvergure pour les plus grandes et seulement de 2 à 3 mm pour les plus petites.

/Saturnia pyri-(4).jpg) Saturnia pyri, le Grand paon de nuit est le plus grand papillon d'Europe. Son envergure ici est de 13 cm.

Saturnia pyri, le Grand paon de nuit est le plus grand papillon d'Europe. Son envergure ici est de 13 cm.

/images micro/Mompha subbistrigella.jpg) Le microhétérocère Mompha subbistrigella est l'un des plus petits de France (ici sur un doigt !)

Le microhétérocère Mompha subbistrigella est l'un des plus petits de France (ici sur un doigt !)

Rapellons que la différence morphologique entre un papillon de jour (rhopalocère) et un papillon de nuit (hétérocère) se fait au niveau de ses antennes (et non pas à sa période d'activité diurne ou nocturne, bien que les rhopalocères s'activent uniquement le jour ; la période d'activité des hétérocères est généralement de nuit, mais pour tous qui pour certains sont actif que le jour).

ATTENTION ! Deux autres familles d'insectes qui ressemblent à un papillon (adulte) mais qui n'en sont pas : les diptères (comme la mouche des éviers), les trichoptères (comme les phryganes) et certains hémiptères (comme l'Aleurode du chou).

à voir sur la page Divers insectes et araignées.

![]() Les 4 stades de la vie d'un papillon

Les 4 stades de la vie d'un papillon

- L'oeuf

- La chenille

- La chrysalide

- L'imago

La taille de l'oeuf varie entre 0,2 à 3 mm. Il est généralement rond ou ovoïde avec toutes sortes de couleurs possibles selon les espèces. Il est pondu soit isolément soit regroupé en quantité, on parle alors d'ooplaque.

/images RHOPALOCERES/Piérides-du-chou-(oeufs)-P1.jpg)

/Saturnia pavonia =Petit paon de nuit (oeufs) -copie.jpg)

/Macrothylacia rubi (oeufs)-copie.jpg)

/images noctuelles/Euclidia glyphica-(ponte).jpg)

Sur les 4 photos précédentes, la première sont des oeufs de Piéride du chou sur le revers d'une feuille de chou, la seconde des oeufs de Petit paon de nuit (= Saturnia pavonia), la troisième des oeufs du Bombyx de la ronce (= Macrothylacia rubi) et la quatrième, c'est une Doublure jaune (= Euclidia glyphica) qui pond un puis un second oeuf sur une tige de graminée.

Les jeunes chenilles nouveau-nées qui sortent de l'oeuf sont appelées chenilles néomates.

/images RHOPALOCERES/Piérides du chou (chenilles néomates).jpg)

/Macrothylacia rubi (chenilles néomates).jpg)

Sur les 2 photos précédentes, la première sont des jeunes chenilles de Piérides du chou sur le revers d'une feuille de chou et la seconde des jeunes chenilles de Bombyx de la ronce (= Macrothylacia rubi). Généralement, le tout premier repas de ces chenilles néomates est l'enveloppe qui les protégeait, le chorion.

Les oeufs éclosent après quelques jours d'incubation, voir quelques mois après si les conditions ne sont pas propices (hivernation). Leur émergence est liée aussi au developpement de sa (ses) plante(s) hôte(s).

Pendant toute la vie de la chenille, sa seule activité est de manger ! La quasi-totalité des chenilles sont végétariennes, mais il y a quelques exceptions, y compris du cannibalisme !

La durée de vie des chenilles est très variable, là aussi liée aux conditions climatiques (diapause si conditions défavorables comme bien sûr une température trop froide, mais aussi une secheresse excessive pendant la saison chaude). Au final, ce stade chenille dure de quelques semaines à quelques années ! L'alimentation de la chenille joue sur cette durée, les espèces se nourissant d'aliments pauvres (bois) ont les durées les plus longues. La chenille du Grand Paon de nuit (= Saturnia pyri) ou du Cossus gâte-bois (= Cossus cossus) peut rester plusieurs années en diapause.

La chenille grossissant, son enveloppe externe étant peu extensible, le cycle de vie d'une chenille passe par des mues, de 2 à plus d'une dizaine selon les espèces, mais plus généralement de 4 à 5 pour la plupart. Après la mue, le reste de l'enveloppe externe de la chenille s'appelle l'exsuvie (photo suivante avec une exsuvie de Bombyx de la ronce) :

/Macrothylacia rubi (exsuvie).jpg)

Lors de ces mues, le corps de la chenille est de plus en plus grand et prend différents aspects parfois fort différents. La couleur et/ou la pilosité d'une espèce rend parfois délicat l'identification d'une espèce. Ainsi une chenille d'aspect généralement verte peut parfois être brune à une mue différente pour une espèce donnée ! Autant dire la difficulté parfois à identifier une espèce !

Voici ci-dessous un exemple pour une chenille de Bombyx de la ronce au cours de différents stades de chenilles :

/Macrothylacia-rubi-P1930487.jpg)

/Macrothylacia-rubi-P1930599.jpg)

/Macrothylacia-rubi-P1930664.jpg)

/Macrothylacia-rubi-P1940480.jpg)

/Macrothylacia-rubi-P1960225.jpg)

Autre cas avec la photo ci-dessous où l'on voit la même espèce avec différents stades d'évolutions de la chenille avec la Disparate :

/chenilles de Lymantria dispar.jpg)

Au final, on voit que la variation d'aspect peut être assez forte pour une même espèce, mais comme pour l'imago, il y a beaucoup de différences (taille, couleur, forme,...) selon les espèces. Un exemple flagrant est le cas de la chenille du Sphinx de l'euphorbe, comme sur la photo suivante :

/chenille de Hyles euphorbiae (3 stades).jpg)

Sur cette dernière photo, on voit bien la différence d'aspect entre 3 stades différents de mues, celle de gauche étant une jeune et celle de droite une mâture. Remarquez aussi les couleurs aposématiques du dernier stade en particilier : ce terme "aposématique" désigne des couleurs avertissant les prédateurs de la toxicité ou du mauvais goût de la chenille (ou de l'imago "ailé"). Ces couleurs sont le jaune, l'orange, le rouge et le noir.

Voici quelques exemples avec des chenilles de rhopalocères :

La première est une chenille de piéride du chou, la seconde de paon du jour, la troisième d'une carte géographique et la quatrième d'un azuré commun.

/images RHOPALOCERES/chenille Piéride du chou.jpg)

/images RHOPALOCERES/chenille paon du jour-(2).jpg)

/images RHOPALOCERES/chenille Carte géographique.jpg)

/images RHOPALOCERES/chenille Azuré commun.jpg)

Voici quelques exemples avec des chenilles de hétérocères :

/chenille Arctia caja.jpg)

/chenille Phalera bucephala.jpg)

Ci-dessus, la première est la très poilue chenille de l'écaille martre, la seconde de la Bucéphale, avec des gros plan sur leur tête respective.

/chenilles de Lymantria dispar +Lasiocampa quercus.jpg)

/chenille Erannis defoliaria-(6).jpg)

Ci-dessus, la première photo montre 2 chenilles d'espèces différentes, une grosse Bombyx du chêne mâture à gauche et une Disparate à droite. La seconde photo est une Hibernie défeuillante.

/chenille Malacosoma neustria.jpg)

/chenille Macroglossum.jpg)

Ci-dessus, la première photo est la belle chenille du Bombyx à livrée aussi appelée Livrée des arbres. La seconde est une chenille du bien connu Moro-sphinx avec sa petite corne noire et rouge à l'extrémité caractéristique des chenilles du groupe des sphinx.

/chenille-Cossus-cossus--P11.jpg)

/chenille Stauropus fagi (photo de Tony).jpg)

Ci-dessus, la première photo est la grosse chenille du Cossus gâte-bois, une des plus grosses chenilles. La seconde est l'étrange chenille de l'Ecureuil qui lui a valu son surnom.

Cas des chenilles du groupe des géomètres : Autrefois appelées les arpenteuses, toutes les chenilles de ce groupe se caractérisent par leur locomotion très particulière liée à l'implantation de leurs vraies pattes à l'avant et leurs fausses pattes à l'arrière. On disait autrefois qu'elles arpentaient, d'où leur désignation à l'origine.

Voici quelques exemples de ces chenilles :

/chenille Operophtera brumata.jpg)

/chenille Campaea margaritaria (bis).jpg)

/chenille de Peribatodes rhomboidaria.jpg)

La première serie correspond à une Phalène brumeuse, la seconde à un Céladon et la troisième à une Boarmie rhomboïdale.

Cas de chenilles avec les mineuses : Les chenilles mineuses sont des micro chenilles qui vivent dans l'épiderme des feuilles en y laissant leurs traces typiques comme on le voit sur la photo ci-dessous.

/Mineuse -copie copie.jpg)

Règle générale sur leur morphologie : Leur corps se divise en au moins une douzaine de segments. Toutes les chenilles ont 3 paires de "vraies pattes" localisées sur les 3 segments thoraciques derrière la tête. Les autres paires de pattes (qui ressemblent un peu à de petites ventouses) sont situées seulement sur certains segments de l'abdomen et ce dernier se termine par une paire de "fausses" pattes anales.

Pour les noctuelles, il y a généralement 4 paires de pattes "au milieu" + la paire anale. Pour les géomètres, il y a une paire sur la partie arrière de l'abdomen à proximité de la paire anale ; ces 2 paires terminales s'articulent avec les 3 paires à l'avant pour donner leur démarche particulière d'arpenteuse.

En résumé, on trouve la configuration 3 paires de vraies pattes + 1 à 4 paires de fausses pattes en allant vers l'arrière + 1

paire de fausses pattes anales. La corne à droite est uniquement présente sur les sphingidés comme ce sphinx de l'euphorbe ci-dessous. Les segments sont bien dessinés grâce aux grosses taches blanches tout le long du corps.

.jpg)

ATTENTION ! Ne pas confondre les "vraies" chenilles (de papillons), avec les "fausses" chenilles qui sont des larves d'hyménoptères (dont les symphytes) et de tenthrèdes. La différence est principalement le nombre de fausses pattes : s'il y a plus de 5 paires de fausses pattes (en comptant la paire anale), c'est que ce n'est pas une chenille de papillons ! On dit alors le terme de larve plutôt que chenille. Classiquement on rencontre alors une paire de fausses pattes sur chaque segment du corps.

Voilà des exemples de fausses chenilles :

/P3080088-copie.jpg)

/P2060032-copie.jpg)

/Larve, St Laurent, 25-05-19 (Rémi).jpg)

/Larves de tenthrèdes (Rémi).jpg)

Appelée aussi cocon, la chrysalide est la phase de changement total de morphologie, passant du stade de chenille à papillon, qui passe par la réorganisation totale des organes. Cette phase dure de 2 à 4 semaines, mais en période défavorable (hiver), elle peut perdurer plusieurs mois, voire plusieurs années comme pour le Grand paon de nuit.

Les chrysalides se présentent sous 2 formes principales :

-

suspendues à un support quelconque (végétal ou un mur par exemple), c'est le cas des rhopalocères,

-

à terre, plus ou moins enterrées, c'est le cas de la grande majorité des hétérocères.

Evidemment, les chrysalides "aériennes" sont plus faciles à retrouver. Voici des exemples :

/images RHOPALOCERES/chenille et chrysalide de paon du jour.jpg) Sur cette photo de Paon du jour, on voit 3 instants de la nymphose : l'accrochage de la chenille à un support, la jeune chrysalide (verte) et une chrysalide définitive.

Sur cette photo de Paon du jour, on voit 3 instants de la nymphose : l'accrochage de la chenille à un support, la jeune chrysalide (verte) et une chrysalide définitive.

/images RHOPALOCERES/Chrysalide de Gazé (Rémi).jpg)

/images RHOPALOCERES/Chrysalide Grande Tortue (Rémi).jpg)

Sur les photos ci-dessus, on peut voir 2 formes d'accrochage de chrysalides, soit accrochée en bas avec un fil de soie au milieu ou suspendue par le haut.

Lors de la sortie du papillon (= imago), ce dernier se déplie et "gonfle" ses ailes pour lui donner sa taille d'adulte ; la différence entre son cocon et l'imago à côté est flagrante comme on peut le voir sur la photo suivante :

/images RHOPALOCERES/Piéride de la rave + sa chrysalide.jpg)

Bien plus discrète et difficile à trouver, voici ci-dessous 3 exemples de chrysalides d'hétérocères :

/images micro/Chrysalide de Tortricidae (P3190124).jpg)

/Chrysalide de Disparate.jpg)

/images noctuelles/chrysalide de Noctua pronuba.jpg)

Précisons que imago = papillon adulte.

Le papillon adulte est celui qui vole, oui mais il peut être aptère. C'est le cas de quelques rares femelles imago dont le plus courant est certainement celle de l'Operophtera brumata (= Phalène brumeuse). Les femelles n'ont pas d'aile fonctionnelle mais des moignons comme on peut le voir sur la photo du couple ci-dessous où le mâle (ailé) est à gauche et la femelle (aptère) est à droite.

/Operophtera brumata-(7).jpg)

D'autres caractéristiques propres aux papillons ont été développées plus haut.

En résumé, l'essentiel des photos présentes sur ce site représente des imago. Quelques chenilles sont présentes aussi.

Quelques termes utilisés chez les imago :

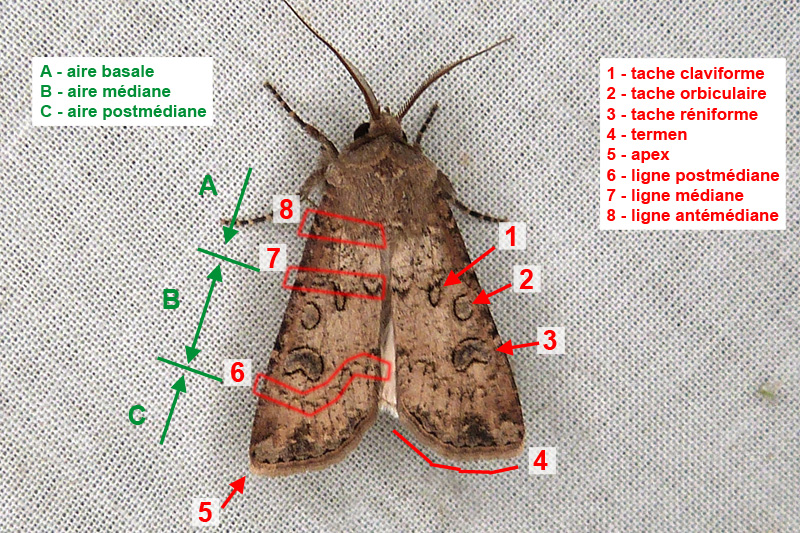

Parmi les termes de description des imago, voici une photo qui montre les caractéristiques des noctuelles (ici sur un Agrotis segetum). Par contre, tous ces caractères ne sont pas présents en même temps pour une même espèce et de plus, l'usure des ailes peut faire disparaître certains de ceux-ci :

Remarque sur la "fréquence" des papillons :

Parfois on lit dans des ouvrages qu'une espèce est "commune" dans un département (une région ou même un pays) particulier. Pourtant, en pratique lors de différentes promenades dans la nature dans ces lieux dits, on ne le voit pas ou très rarement !? Les raisons sont multiples : ce n'est pas la bonne période de vol (aussi bien saisonnière que faute d'une température météorologique inhabituelle) ou pas le bon biotope (certaines espèces sont calcicoles, d'autres non, ou bien liées à une végétation particulière, etc... sans parler de l'altitude du site). Au final, très localement, la présence d'une espèce peut être très variable. En voici deux exemples flagrants issus de mon expérience :

- Un jour dans un lieu très localisée de 100 m carré, il y avait plusieurs dizaines voir une centaine de Aricia agestis (= collier de corail)(voir page des rhopalocères), mais 100 m plus loin, il y en avait pratiquement aucun !

- certains papillons sont très territoriaux. Résultat, il ne se déplace pas ou très peu. Ainsi Callophrys rubi (=Argus vert)(voir page des rhopalocères) reste à surveiller son "buisson". On peut même le retrouver au même endroit plus tard si par hasard, on le "perd".

- Pour l'espèce Pseudopanthera macularia (= Panthère), il y en avait peut-être une centaine ou plus sur un lieu donné (parc nature sur Angers) à une époque précise alors que sur une commune que j'ai très fréquemment sillonné, je n'en ai vu aucun sur 10 ans !

![]() Classification

Classification

Depuis les premières observations scientifiques au 18ème siècle et leur référentiellement dans les bases de données des lépidoptères, il y a eu de multiples remaniement dans l'ordre des lépidoptères référencés, d'où leur noms latins différents pour un même spécimen, ce qui ne simplifie pas le classement. Ci-dessous figure le tableau des différentes superfamilles et familles (et sous familles) pour l'Europe..Ce tableau a été réalisé avec les données du site Lepidoptera - LepiWiki (lepiforum.org).

Pour un site de prospection restreint comme ici limité au Maine et Loire et quelques rares autres sites de prospection en France, le nombre d'espèces est évidemment bien moindre. Les familles observées ont un lien vers la page les concernant.

Superfamille

|

Famille

|

Nombre d'espèce |

Micropterigidae

|

Micropterigidae |

15

|

Eriocraniidae

|

8

|

|

Hepialoidea

|

9

|

|

Nepticuloidea |

165

|

|

Opostegidae

|

7

|

|

Adeloidea |

Prodoxidae

|

13

|

Incurvariidae

|

10

|

|

Heliozelidae

|

10

|

|

36

|

||

Tischerioidea |

7 |

|

Tineoidea |

Meessiidae

|

7 |

79 |

||

Eriocottidae

|

2 |

|

Dryadaulidae

|

2 |

|

100 |

||

Yponomeutoidea |

44 |

|

36 |

||

12 |

||

28 |

||

26 |

||

Praydidae

|

6 |

|

Heliodinidae

|

1 |

|

Bedelliidae

|

2 |

|

Scythropiidae

|

1 |

|

Lyonetiidae

|

18 |

|

Gracillarioidea |

Roeslerstammiidae

|

2 |

Bucculatricidae

|

34 |

|

170 |

||

Choreutoidea |

13 |

|

Urodoidea |

Urodidae |

1 |

Alucitoidea |

11 |

|

Pterophoroidea |

129 |

|

Epermenioidea |

Epermeniidae |

21 |

Tortricoidea |

651 |

|

Gelechioidea |

Autostichidae |

25 |

Lecithoceridae |

6 |

|

61 |

||

Depressariidae |

137 |

|

Cosmopterigidae |

45 |

|

461 |

||

122 |

||

282 |

||

Batrachedridae |

5 |

|

Scythrididae |

85 |

|

Blastobasidae |

17 |

|

Stathmopodidae |

2 |

|

16 |

||

Pterolonchidae |

3 |

|

Lypusidae (Lypusinae + Chimabachinae)

|

13 |

|

Zygaenoidea |

Heterogynidae |

4 |

3 |

||

Zygaenidae |

39 |

|

Cossoidea |

Brachodidae |

4 |

8 |

||

Castniidae |

1 |

|

Sesiidae |

55 |

|

Thyridoidea |

Thyrididae |

1 |

Papilionoidea |

9 |

|

29 |

||

27 |

||

1 |

||

65 |

||

130 |

||

Pyraloidea |

218 |

|

275 |

||

Drepanoidea |

Cimeliidae |

1 |

19 |

||

Geometroidea |

620 |

|

Noctuoidea |

40 |

|

183 |

||

Euteliidae |

1 |

|

27 |

||

648 |

||

Lasiocampoidea |

28 |

|

Bombycoidea |

Brahmaeidae |

2 |

Endromidae |

1 |

|

Bombycidae |

1 |

|

7 |

||

23 |

![]() Parasite sur les papillons

Parasite sur les papillons

Durant l'été on peut parfois voir une petite boule ovale accrochée sur le corps du papillon. Il s'agit de l'acarien rouge des papillons (Trombidium breei). Ici l'acarien est sur un Archips crataegana.

/images micro/P3230854- Archips crataegana =Tordeuse de l'aubépine + acarien rouge des papillons -copie.jpg)